Eurutopia

Soggetto unico, ma quanto mai articolato e complesso, quello scelto in questa occasione da Luca Canonici: “Tramite un complicato meccanismo che fa sì che gli architetti siano di volta in volta giudici e giudicati, la complessa macchina dell'E42 mobilità la cultura progettuale italiana, con poche omissioni significative. Da Libera a Terragni, da Vietti ad Albini, da Quaroni a Vaccaro, da Figini e Pollini a Moretti, da La Padula a Palanti, dai BBPR a Minnucci, gli esponenti delle diverse tendenze dell'architettura vengono coinvolti nella più prestigiosa iniziativa varata dal regime nel ventennio per realizzare quel complesso di 'classica monumentalità' che attraverso numerosi aggiustamenti e compromessi Piacentini si incarica di portare in porto. Il tentativo è non solo quello di definire tramite questa realizzazione una sorta di inventario formale sulla base del quale inidividuare un vero e proprio 'stile di regime', ma, soprattutto, quello di ottenere la massima coesione intorno all'impresa più celebrativa tra quelle intraprese dal fascismo, intenzionato a dare una clamorosa dimostrazione di stabilità ed efficienza. Ma il complesso delle opere e dei progetti concepiti per l'E 42 non fa, da un lato, che confermare come la cultura architettonica sia caratterizzata dalla presenza di posizioni così diverse da rendere impossibile qualsiasi reale ipotesi di omogeneizzazione linguistico-formale e, d'altro lato, dimostra l'incertezza e lo smarrimento che contraddistinguono le posizioni degli architetti moderni messi ora di fronte alle reali implicazioni di un simile progetto che si accompagna ad un coinvolgente programma propagandistico”.

La fine della vicenda è nota, le accuse a Piacentini, l'impossibilità di terminare il grandioso progetto per l'inizio della sciagurata avventura bellica, la damnatio memoriae successiva alla caduta del regime e la riconsiderazione e talvolta rivalutazione dei tempi più recenti, favorita dalla distanza storica e dalla deideologizzazione della contemporaneità. Il suo trasformarsi in set e, per l'appunto, in soggetto non privilegiato ma certo nemmeno marginale per i fotografi che si avvicinano, dagli anni Settanta in avanti, alla Città Eterna e alla varietà della sua forma. Perché quel complesso di edifici è, comunque, parte della città, è stato edificato in un determinato periodo storico e culturale, un periodo che seguiva di poco l'annessione definitiva della fotografia tra gli strumenti – e le arti – più rappresentativi della modernità, di quella nuova civiltà che ovunque nel mondo, indipendentemente dalle forme di governo, si leggeva e si immaginava in via di costruzione.

Jean Epstein, critico e regista francese, scriveva al proposito all'inizio degli anni Venti: “Civilization's arrayed machines – those innumerable instruments that litter the laboratories, factories and hospitals, photoraphers' studios and electricians' workshops, the engineer's table and the architect's drawing board, tha aviator's cockpit, the movie theatre, the optician's shop window and even the carpenter's tool bag – allow man an infinite variety of angles of observation. Optics above all (and what is surprising in thi, in a civilization that is above all optical?) hangs its lenses round our necks like the amulets of an Indian chief. And all these instruments – telescope, microscope, magnifying glass, cinema, lens, microphone, gramophone, automobile, kodak, airplane – are not mere objects. At certain moments these machines become part of us, filtering our reality...”.

L'E 42 nasce anche dentro questo clima, non ci si deve far fuorviare dall'apparato scenografico, dagli evidenti richiami alla classicità, dagli altrettanto espliciti rimandi alla metafisica che spirano tra gli edifici, tra le loro ombre e i loro spazi, perché questa è solo una parte, seppure capitale, del clima culturale all'interno del quale si è formata la generazione di architetti che hanno progettato quest'area. L'altra, non meno determinante, è proprio quella della ricerca di una lingua italiana moderna (“italianissimo e modernissimo” dirà Bontempelli a proposito di “900”), che sappia elaborare i portati della civiltà delle macchine con le necessità e le virtù della tradizione locale, non necessariamente in termini celebrativi, almeno nelle intenzioni degli architetti.

Oggi Canonici si misura dunque con tale storia, ponendosi nella condizione di rielaborare la strategia dello sguardo fotografico in una situazione caratterizzata da urgenze differenti, ma non incompatibili con quelle evidenziate da Epstein, declinate in uno strumetario la cui meraviglia risiede ancora nella novità tecnologica (a un secolo di distanza, ancora ci confrontiamo con un'evoluzione epocale, la cui portata non è certo inferiore a quella avviata nell'Ottocento).

In una condizione dove ancora rimangono valide le considerazioni sull'infinità varietà degli angoli di osservazione, dei punti di vista, e appaiono persino come profetiche quelle sugli amuleti, che non teniamo al collo ma perennemente in mano, pronti a scattare e a condividere.

Da qui è opportuno partire per comprendere la specificità dell'opera di Canonici, che anzitutto rallenta il tempo di visione e di ripresa: inserendosi in un percorso che attraversa fotografia documentaria e fotografia artistica, Canonici dilata anche in termini quantitativi la dimensione temporale del suo progetto. Pressoché nessun soggetto è ripreso una sola volta, vi è sempre un momento successivo, un altro scatto che presuppone un altro tempo e un altro punto di vista, l'arrestarsi e il ripartire, dettati da una visione di carattere profondamente riflessivo, che immagina l'atto fotografico non come la caccia a una preda, ma come l'estensione dello sguardo in un tempo indeterminato, all'interno del quale il mondo si svela, lentamente ma inesorabilmente.

Vi è una definizione dello sguardo fotografico sull'architettura che ben descrive l'atteggiamento di Canonici: “Photography, after all, does not simply documenting what is there. It does not merely reproduce an image of architecture, it distorts it: in the very act of photographing, a new spatial entity is created. What architectural photography shows is, quite literally, a scene: not just a place to be looked at but a place that is created by the act of looking, by the gaze of the camera lens. Photography becomes architecture – an architecture of photography”.

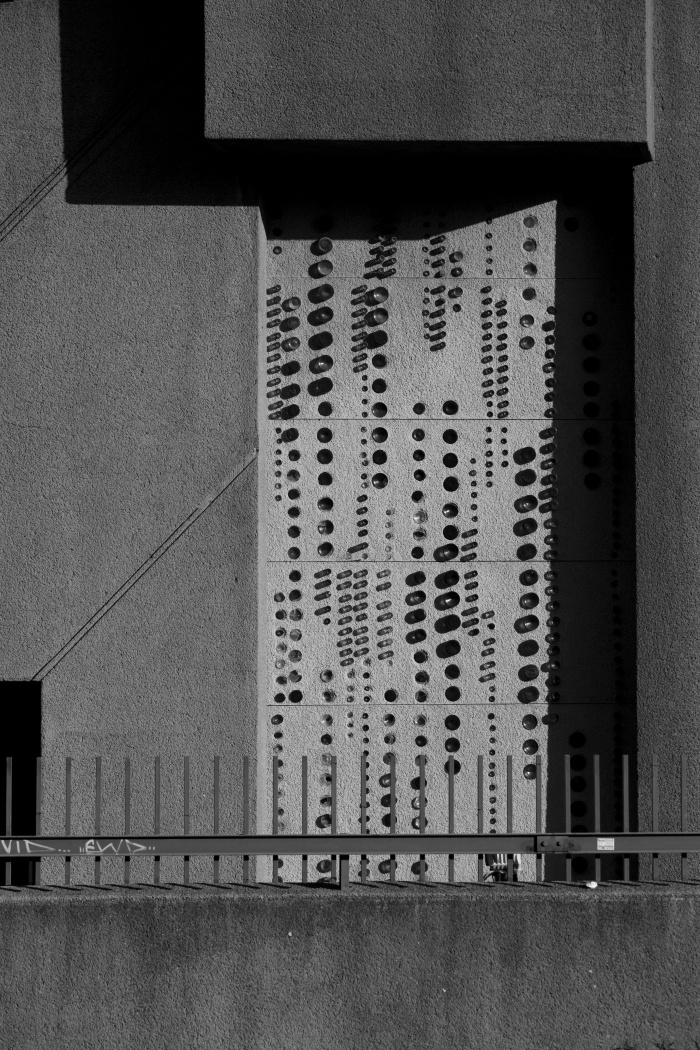

E' ciò che avviene in molte di queste immagini, e non tanto in quelle più scenografiche, dove l'elemento architettonico si stempera in qualche modo all'interno di un più vasto racconto dei luoghi, quanto in quelle dove la visione ravvicinata costruisce forme e spazi distaccati ormai definitivamente dal loro uso, dalla loro funzionalità, trasformati per l'appunto nella scena sulla quale l'architettura si rappresenta nelle sue componenti essenziali. Volumi, spazi, linee, che talvolta occupano l'intera superficie portando l'immagine verso una sorta di astrazione – mai ricercata come gioco di abilità, ma conseguenza necessaria dello sguardo e della natura stessa degli edifici -, talatra instaurano un dialogo fatto di rimandi, contrappunti, nel quale naturalmente un ruolo decisivo è tenuto dall'alternarsi delle luci e delle ombre.

Archi, griglie, prospettive, superfici lisce e superfici scabre, l'architettura sembra esssere in queste immagini più dettagliate, più attente al singolo particolare, sia esso grafico, costruttivo o spaziale, accarezzata dallo sguardo più che indagata: non c'è in Canonici l'idea di svelare il linguaggio degli architetti attraverso la fotografia (è compito d'altri, questo, e Canonici lo sa bene), vi è invece il desiderio di scoprire un'architettura possibile – non necessariamente reale – creata dagli edifici e dai loro rapporti, oppure dai rapporti interni alle loro forme. Poi, ritmicamente nella sequenza del volume, lo sguardo si apre, ed appare ciò che sta intorno a quelle forme, a quegli spazi e a quelle materie: altre forme, altri spazi, altre materie. La città, intesa come evoluzione della storia intorno a un luogo che in questa visione risulta essere senza tempo; la temporalità reale che ritorna a far sentire la propria presenza, la fotografia che da visione assoluta assume nuovamente il suo carattere relativo, il suo essere un punto inserito nel flusso del tempo, del cui scorrere ci rende avvertiti proprio attraverso il suo arresto.

E' chiaro qui che le grandi lezioni dei maestri recenti del paesaggio urbano, e in particolare quelle diverse ma egualmente centrali di Gabriele Basilico e Mimmo Jodice, fanno la loro apparizione, rivendicate da Canonici come modelli alti e giustamente inevitabili per chi si avvicini, particolarmente in Italia, a determinati soggetti, secondo una determinata inclinazione, che è appunto quella di una declinazione del linguaggio documentario in una chiave più affettiva, e certo non immemore di una tradizione figurativa secolare.

Sono, queste, le immagini in cui appare anche, con una certa regolarità, l'elemento naturale, rappresentato soprattutto dagli alberi che, al contrario degli edifici, sembrano avere una funzione insieme decorativa e strutturale. Decorativa, perché compongono effettivamente la scena, fungono da quinte che inquadrano il paesaggio, equilibrano dove necessario la composizione; strutturale, perché in più di un'immagine fungono da contraltare agli edifici coi quali dialogano, evidenziano attraverso le proprie forme l'irruzione nello spazio visivo e mentale di un disegno, irregolare, opposto a quello degli edifici, quasi si trattasse di una – certo voluta – sottolineatura della presenza della natura e delle sue ragioni anche in una condizione dalla quale apparentemente essa è stata esclusa (così come, per scelta del fotografo, sono escluse in tutte queste riprese le figure umane).

Si tratta di un elemento interessante anche perché riporta all'interno di queste fotografie la storia, attraverso la natura: gli alberi appartengono a quel pittoresco che da sempre ha caratterizzato la rappresentazione di Roma, sia essa pittorica che fotografica, quasi una sorta di involontario marchio di fabbrica che la città porta su di sé, a causa (o in virtù, a seconda delle interpretazioni) del proprio essere soggetto dello sguardo dei tanti artisti provenienti dall'esterno che nel corso dei secoli l'hanno ritratta. Piace allora, in conclusione, immaginare Canonici anche come un fotografo delle origini, intento a scovare la doppia natura dei luoghi e del proprio strumento, e descriverlo con le parole che Françoise Heilbrun utilizza a proposito di Eduard Baldus, capace di “mostrare come questa nuova architettura trasformava la natura, senza ancora sfigurarla, per creare i paesaggi moderni in tutta la loro rivoluzionaria bellezza”.

Valter Guadagnini

La fine della vicenda è nota, le accuse a Piacentini, l'impossibilità di terminare il grandioso progetto per l'inizio della sciagurata avventura bellica, la damnatio memoriae successiva alla caduta del regime e la riconsiderazione e talvolta rivalutazione dei tempi più recenti, favorita dalla distanza storica e dalla deideologizzazione della contemporaneità. Il suo trasformarsi in set e, per l'appunto, in soggetto non privilegiato ma certo nemmeno marginale per i fotografi che si avvicinano, dagli anni Settanta in avanti, alla Città Eterna e alla varietà della sua forma. Perché quel complesso di edifici è, comunque, parte della città, è stato edificato in un determinato periodo storico e culturale, un periodo che seguiva di poco l'annessione definitiva della fotografia tra gli strumenti – e le arti – più rappresentativi della modernità, di quella nuova civiltà che ovunque nel mondo, indipendentemente dalle forme di governo, si leggeva e si immaginava in via di costruzione.

Jean Epstein, critico e regista francese, scriveva al proposito all'inizio degli anni Venti: “Civilization's arrayed machines – those innumerable instruments that litter the laboratories, factories and hospitals, photoraphers' studios and electricians' workshops, the engineer's table and the architect's drawing board, tha aviator's cockpit, the movie theatre, the optician's shop window and even the carpenter's tool bag – allow man an infinite variety of angles of observation. Optics above all (and what is surprising in thi, in a civilization that is above all optical?) hangs its lenses round our necks like the amulets of an Indian chief. And all these instruments – telescope, microscope, magnifying glass, cinema, lens, microphone, gramophone, automobile, kodak, airplane – are not mere objects. At certain moments these machines become part of us, filtering our reality...”.

L'E 42 nasce anche dentro questo clima, non ci si deve far fuorviare dall'apparato scenografico, dagli evidenti richiami alla classicità, dagli altrettanto espliciti rimandi alla metafisica che spirano tra gli edifici, tra le loro ombre e i loro spazi, perché questa è solo una parte, seppure capitale, del clima culturale all'interno del quale si è formata la generazione di architetti che hanno progettato quest'area. L'altra, non meno determinante, è proprio quella della ricerca di una lingua italiana moderna (“italianissimo e modernissimo” dirà Bontempelli a proposito di “900”), che sappia elaborare i portati della civiltà delle macchine con le necessità e le virtù della tradizione locale, non necessariamente in termini celebrativi, almeno nelle intenzioni degli architetti.

Oggi Canonici si misura dunque con tale storia, ponendosi nella condizione di rielaborare la strategia dello sguardo fotografico in una situazione caratterizzata da urgenze differenti, ma non incompatibili con quelle evidenziate da Epstein, declinate in uno strumetario la cui meraviglia risiede ancora nella novità tecnologica (a un secolo di distanza, ancora ci confrontiamo con un'evoluzione epocale, la cui portata non è certo inferiore a quella avviata nell'Ottocento).

In una condizione dove ancora rimangono valide le considerazioni sull'infinità varietà degli angoli di osservazione, dei punti di vista, e appaiono persino come profetiche quelle sugli amuleti, che non teniamo al collo ma perennemente in mano, pronti a scattare e a condividere.

Da qui è opportuno partire per comprendere la specificità dell'opera di Canonici, che anzitutto rallenta il tempo di visione e di ripresa: inserendosi in un percorso che attraversa fotografia documentaria e fotografia artistica, Canonici dilata anche in termini quantitativi la dimensione temporale del suo progetto. Pressoché nessun soggetto è ripreso una sola volta, vi è sempre un momento successivo, un altro scatto che presuppone un altro tempo e un altro punto di vista, l'arrestarsi e il ripartire, dettati da una visione di carattere profondamente riflessivo, che immagina l'atto fotografico non come la caccia a una preda, ma come l'estensione dello sguardo in un tempo indeterminato, all'interno del quale il mondo si svela, lentamente ma inesorabilmente.

Vi è una definizione dello sguardo fotografico sull'architettura che ben descrive l'atteggiamento di Canonici: “Photography, after all, does not simply documenting what is there. It does not merely reproduce an image of architecture, it distorts it: in the very act of photographing, a new spatial entity is created. What architectural photography shows is, quite literally, a scene: not just a place to be looked at but a place that is created by the act of looking, by the gaze of the camera lens. Photography becomes architecture – an architecture of photography”.

E' ciò che avviene in molte di queste immagini, e non tanto in quelle più scenografiche, dove l'elemento architettonico si stempera in qualche modo all'interno di un più vasto racconto dei luoghi, quanto in quelle dove la visione ravvicinata costruisce forme e spazi distaccati ormai definitivamente dal loro uso, dalla loro funzionalità, trasformati per l'appunto nella scena sulla quale l'architettura si rappresenta nelle sue componenti essenziali. Volumi, spazi, linee, che talvolta occupano l'intera superficie portando l'immagine verso una sorta di astrazione – mai ricercata come gioco di abilità, ma conseguenza necessaria dello sguardo e della natura stessa degli edifici -, talatra instaurano un dialogo fatto di rimandi, contrappunti, nel quale naturalmente un ruolo decisivo è tenuto dall'alternarsi delle luci e delle ombre.

Archi, griglie, prospettive, superfici lisce e superfici scabre, l'architettura sembra esssere in queste immagini più dettagliate, più attente al singolo particolare, sia esso grafico, costruttivo o spaziale, accarezzata dallo sguardo più che indagata: non c'è in Canonici l'idea di svelare il linguaggio degli architetti attraverso la fotografia (è compito d'altri, questo, e Canonici lo sa bene), vi è invece il desiderio di scoprire un'architettura possibile – non necessariamente reale – creata dagli edifici e dai loro rapporti, oppure dai rapporti interni alle loro forme. Poi, ritmicamente nella sequenza del volume, lo sguardo si apre, ed appare ciò che sta intorno a quelle forme, a quegli spazi e a quelle materie: altre forme, altri spazi, altre materie. La città, intesa come evoluzione della storia intorno a un luogo che in questa visione risulta essere senza tempo; la temporalità reale che ritorna a far sentire la propria presenza, la fotografia che da visione assoluta assume nuovamente il suo carattere relativo, il suo essere un punto inserito nel flusso del tempo, del cui scorrere ci rende avvertiti proprio attraverso il suo arresto.

E' chiaro qui che le grandi lezioni dei maestri recenti del paesaggio urbano, e in particolare quelle diverse ma egualmente centrali di Gabriele Basilico e Mimmo Jodice, fanno la loro apparizione, rivendicate da Canonici come modelli alti e giustamente inevitabili per chi si avvicini, particolarmente in Italia, a determinati soggetti, secondo una determinata inclinazione, che è appunto quella di una declinazione del linguaggio documentario in una chiave più affettiva, e certo non immemore di una tradizione figurativa secolare.

Sono, queste, le immagini in cui appare anche, con una certa regolarità, l'elemento naturale, rappresentato soprattutto dagli alberi che, al contrario degli edifici, sembrano avere una funzione insieme decorativa e strutturale. Decorativa, perché compongono effettivamente la scena, fungono da quinte che inquadrano il paesaggio, equilibrano dove necessario la composizione; strutturale, perché in più di un'immagine fungono da contraltare agli edifici coi quali dialogano, evidenziano attraverso le proprie forme l'irruzione nello spazio visivo e mentale di un disegno, irregolare, opposto a quello degli edifici, quasi si trattasse di una – certo voluta – sottolineatura della presenza della natura e delle sue ragioni anche in una condizione dalla quale apparentemente essa è stata esclusa (così come, per scelta del fotografo, sono escluse in tutte queste riprese le figure umane).

Si tratta di un elemento interessante anche perché riporta all'interno di queste fotografie la storia, attraverso la natura: gli alberi appartengono a quel pittoresco che da sempre ha caratterizzato la rappresentazione di Roma, sia essa pittorica che fotografica, quasi una sorta di involontario marchio di fabbrica che la città porta su di sé, a causa (o in virtù, a seconda delle interpretazioni) del proprio essere soggetto dello sguardo dei tanti artisti provenienti dall'esterno che nel corso dei secoli l'hanno ritratta. Piace allora, in conclusione, immaginare Canonici anche come un fotografo delle origini, intento a scovare la doppia natura dei luoghi e del proprio strumento, e descriverlo con le parole che Françoise Heilbrun utilizza a proposito di Eduard Baldus, capace di “mostrare come questa nuova architettura trasformava la natura, senza ancora sfigurarla, per creare i paesaggi moderni in tutta la loro rivoluzionaria bellezza”.

Valter Guadagnini